글로벌에 도전하는 350개 스타트업이 던진 176개의 질문들, Part 1 (MVP 단계)

소프트웨어 스타트업에게 글로벌 진출은 피할 수 없는 과제가 되었습니다. 그 이유는 다음과 같이 다양합니다: 우리 제품을 이해하는 구매자가 있는 PMF을 찾아, 더 큰 시장과 투자 기회를 찾아, 문화적 의존성이 낮지만 기술적으로 뛰어난 제품으로 글로벌 표준이 되어 보고 싶어서 등.

센드버드는 사람들의 대화와 소통을 디지털로 옮기는 글로벌 기술표준이 되어 보겠다는 일념하나로 그 도전을 시작해 지금은 전세계 약 3억명의 채팅과 음성/영상 통화를 지원하는 제품으로 성장하였습니다. 그 노하우와 실패의 교훈을 되도록 많은 소프트웨어 스타트업 창업자/임직원 분들과 나누고 싶어, 2022년 12월 15일, 센드버드 창사 이례 첫 오프라인 밋업을 개최하였습니다.

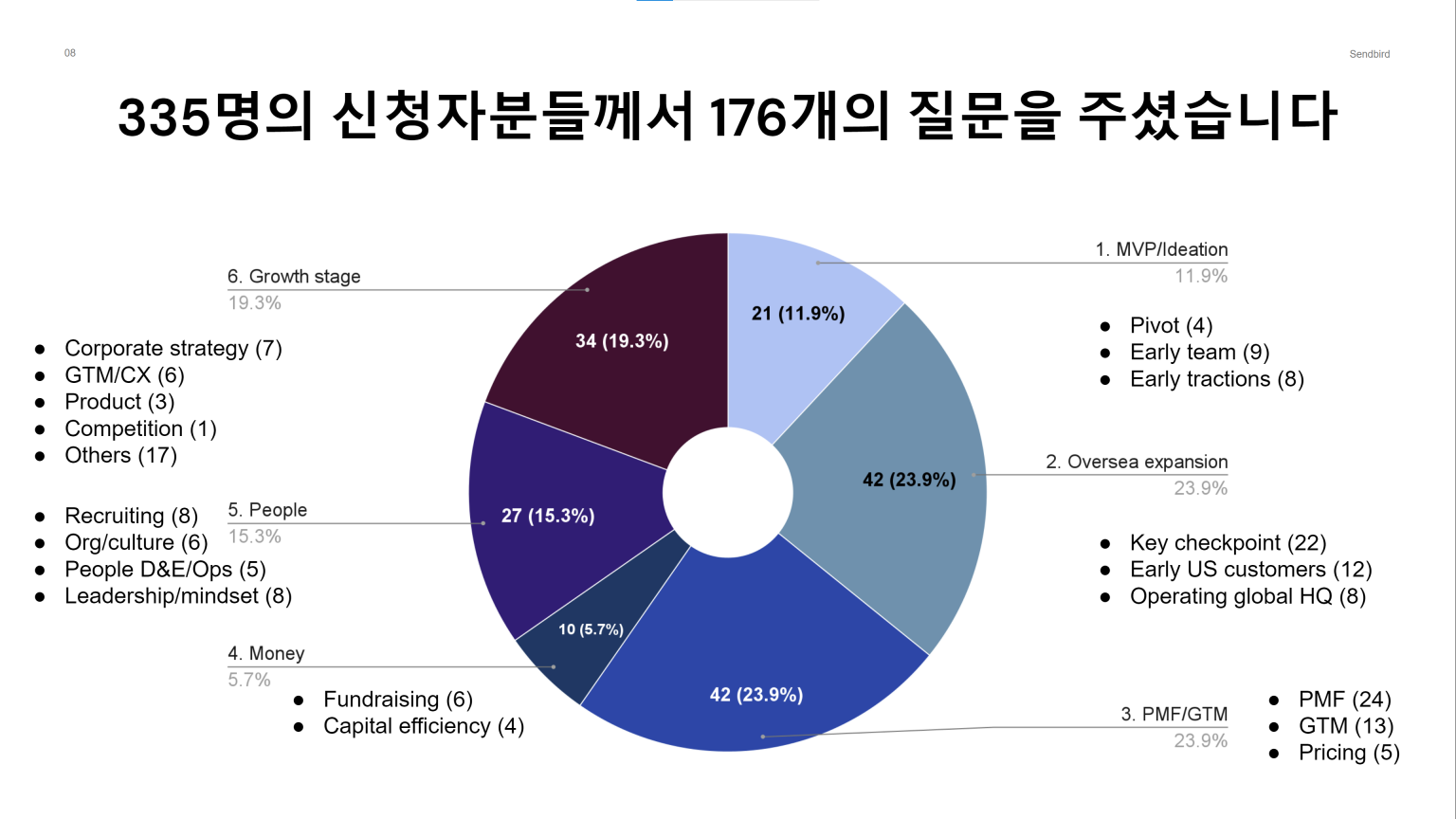

‘센드버드 오픈 오피스 아워’라는 이름으로 홍보를 신청한 행사에, 신청 이틀 만에 350명이 지원해주셔서 이 중 155분을 현장으로 초대드렸고, 폭설로 많은 분들이 오시지 못할 것을 걱정했으나 결과적으로 120명이 넘는 스타트업 창업자, 임직원 및 투자자분들께서 마루 180이벤트 홀을 가득 채워주셨습니다.

6시 30분 부터 9시 30분까지 세 시간 동안 진행된 행사에서는 사전에 제출해 주신 176개의 창업자 분들의 질문 중, 20개의 질문을 엄선하여 날 것 그대로 센드버드의 경험과 김동신 대표님과 제 관점을 바탕으로 답변 드렸습니다.

아래 요약한 질문과 답변이 어려운 시기 글로벌 소프트웨어 스타트업을 만들어 나가는 많은 관계자 분들께 도움이 되기를 희망합니다. 한가지 양해 구할 점은, 2시간 분량의 행사다 보니, 블로그 글 1,200자 정도에 맞춰 총 5편으로 나눠 한주에 한개씩 글을 공유해드리고자 합니다.

Question 1. 피봇을 몇차례 진행하면서, 투자 관점에서는 시드단계에서 1.5년간 정체가 된 상태입니다. 최종적으로 피봇을 결정한 제품은 린스타트업의 모델이 아닌 피그마와 같은 많은 개발력과 개발기간이 요구되는 제품입니다. 그런데 사용자/매출/잔존율등 지표가 없는상황인데다가 투자시황이 좋지 않기 때문에 남은 런웨이를 마지막이다 생각하고 보수적 진행하고 있습니다. 그러다보니 결국 속도가 나지않는 문제가 있습니다. 이런 상황에서 다음 라운드로 어떻게든 가기위해서 속도도 내고싶고 사람도 더 채용하기위해서 투자도 받고 싶은데 양쪽다 쉽지 않은 상황입니다. 이런 상황에서 어떤 방향성을 가져가는게 좋을까요?

John Kim: 센드버드 또한 스마일맘이란 육아 커뮤니티를 2년반 운영하며, 결국 고객의 리텐션이 올라오지 않아 센드버드로 피봇한 경험이 있습니다. 센드버드로 최종 피봇을 하기 전까지 의료 관광, 비디오 데이팅 앱 등 6개의 사장된 아이디어를 거치다 보니 정작 YC를 진출할 즈음에는 런웨이가 두달밖에 남지 않은 절박한 상황이었습니다.

2015년 당시 채팅 앱들이 전세계적으로 가장 많은 사용자들을 가진 어플로 부상하던 시기다 보니, 스마일 맘 내에서 사용할 채팅을 구상했고, 주변에 물어보니, 채팅 기능을 쉽게 개발해 줄 수 있는 제품이라면 제품 개발하기 전부터 돈줄 의향이 있다고 말씀 하셨습니다.

센드버드가 피그마처럼 R&D를 많이 해야 하는 제품이었으면 이미 죽었을 것 같습니다. 여기서 핵심은, 하루빨리 고객들과의 대화를 통해서 시장의 니즈가 있는지를 검증하고, 심지어 제품을 만들기 전에 돈까지 줄 의향이 있는, 그정도의 Big pain point가 이쓴 제품을 하루 빨리 찾는 것이 중요한 것 같습니다.

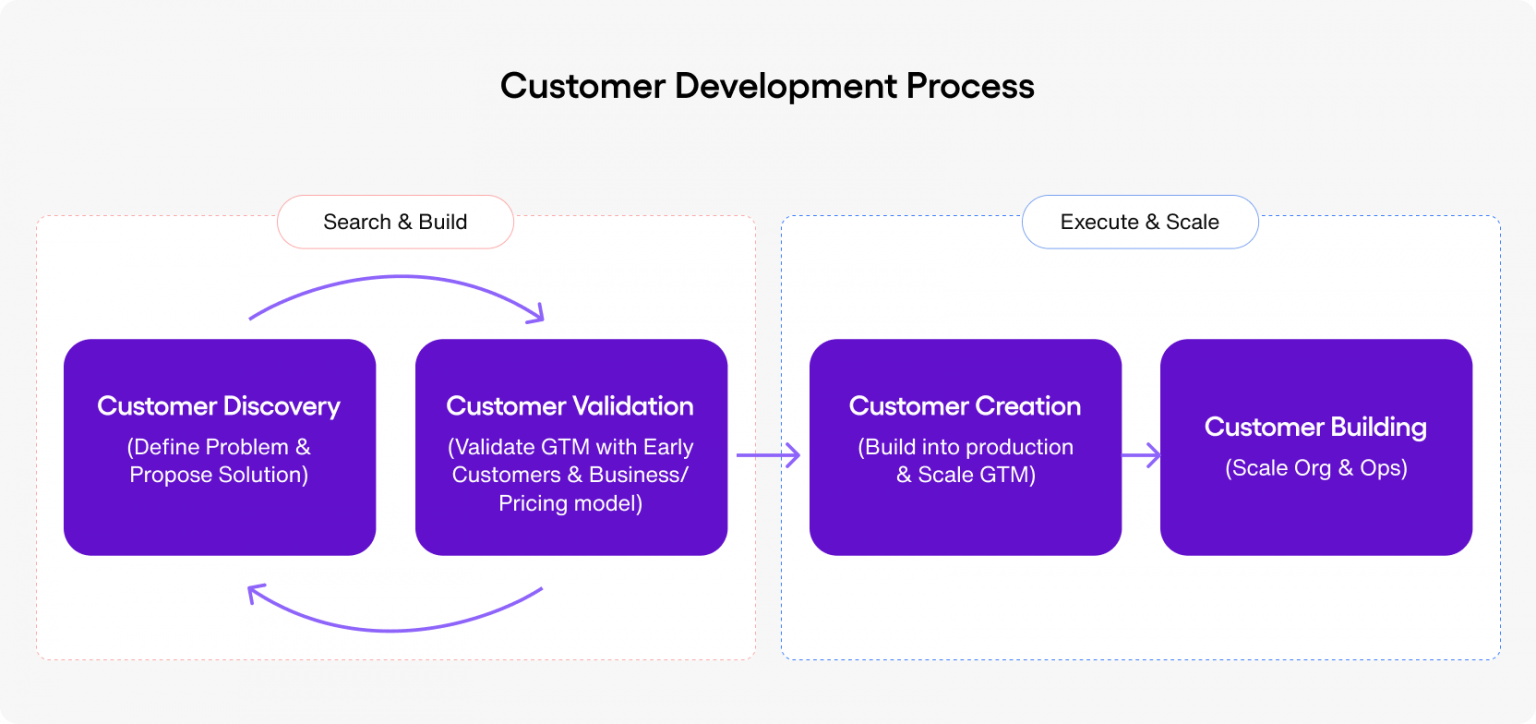

스티브 블랭크 교수가 말한 “Customer Development Process”의 4단계에서, 첫 두단계에 해당하는 고객 Discover & Validation 단계에서 개발 리소스를 선투입하지 말고, 목업 슬라이드나 와이어 프레임을 가지고 고객에게 판매 가능한 Pain point를 뾰족히 찾아내고, 이를 바탕으로 워킹 백워드 (working backward) 하여 매출 발생 가능한 아이템을 서둘러 탐색하기 바랍니다.

귀사의 모바일 참여 점수는 어떻습니까?

Question 2. 해외진출을 고려하는 극초기 스타트업에서 필수인력구성에 대해 센드버드의 경험을 듣고싶습니다. 특급인재를 발굴하거나 영입하는 노하우도 함께 말씀해주세요.

John Kim: 회사의 스테이지에 맞는 팀 구성이 좀 더 중요할 것 같습니다. 초기 가장 최소 조합은 대표와, 기술 관련된 분, Go-to-market 할 분 한 분 정도의 셋팅이 필요합니다. 그리고 해외 현지에서 시간 차 없이 고객의 니즈를 검증한 뒤 빠르게 전달할 수 있는 최소한의 팀이 필요합니다. 여기서 Go-to-market 기능은 영업이 될 수도 있고, 마케팅에 강점을 가진 분이 될 수 도 있는데 저희 제품의 특성에 따라 달린 것 같습니다 (예. PLG 성장이 강한 제품이라면 마케팅 임원을 고려가능). 또 하나 기억할 부분은, 에이전시나 외부 기관을 일임하지 말고, 파운더가 직접 고객의 피드백을 들어야 “생생한 시그널”들을 희석 없이 그대로 전달받을 수 있습니다.

인재에 대해서 얘기해보자면, 초기에는 정성이 정말 중요한 것 같습니다. 초기 스타트업에 조인하는 사람들은 대부분 회사의 미션과, 문화, 초기 멤버들의 에너지와 비전에 전염되어 오는 경우가 더 많은 것 같습니다. 꿈과 감정이 공감을 불러일으키기 때문에 이를 위해 인재분들을 정성스럽게 모셔오는 수밖에 없는 것 같습니다.

Sanghee Lee: 최소 단위의 팀 구성이 중요한 이유는 하나의 활동이 마케팅, 영업, 제품 적으로 다 목적을 띌 수 있기 때문입니다. 제품 스펙 문서가 마케팅에선 기능 발표에 관한 블로그 글이 될 수 있고, 영업에선 고객에게 제공하는 영업 피칭 문서가 될 수 있는데, 초기 스타트업이 너무 작은 단위로 팀을 쪼개게 되면 사일로가 생길 수 있습니다.

특급 인재 유치는 레퍼럴이 가장 효과적인데, 내부 추천을 받기 위해서는 “추천”이라는 행위가 가진 심리적 장벽을 낮춰주는 것이 중요한 것 같습니다. 즉, “당장 이직이 가능하지 않거나, 친한 친구가 아니더라도 당신 주변에 top 5 인재가 있다면 한번 링크드인에서 보여주세요” 라고 하는 것이 “우리 회사에서 일할 잘하는 친구 추천해보세요” 보다 훨씬 내부 추천을 위한 심리적 장벽이 낮다는 것이죠.

Question 3. 기존 Use case나 레퍼런스, 보유하고 있는 leads 들이 모두 없는 극초기 상황에서, 센드버드에서 초기 유저 및 구매자 확보시 가장 시간과 공을 많이 들인 부분이 어떤 부분인지 궁금합니다!

John Kim: 센드버드는 콘텐츠, SEO, 인바운드가 좋은 초기 채널이었고, 와이콤비네이터 이후에는 아웃바운드를 열심히 진행했습니다. 레딧의 경우 YC 커뮤니티를 통해 만든 아웃바운드 기회였고, 도어대시도 YC 그로스 프로그램때 토니쉬와의 인연이 도움이 되어 고객이 된 사례에요. 고객이 1천개 넘어가기 전에는 최대한 다양한 채널들을 많이 테스트 해보시는게 좋을 것 같습니다.

그리고 어떤 마케팅과 영업의 채널이 동작을 하는지 확인하는 과정에서 바닷물을 끓이는 심정으로 시도해보세요. 와이콤비네이터의 폴 그레이엄이 “Do things that don’t scale”이라는 말을 하셨는데 초반에는 효율 따지지 말고, 무식하게 채널 검증에 노력을 들이면 좋겠습니다.

아웃바운드 이메일을 예를 들면 한번 메일 보내서 답장 안와도 최소 7번의 터치 포인트는 만들어보시고, 답장이 안오는 경우에는 “이 사람이 바쁜가 보다”라고 계속 합리화를 하면서 계속 메일을 정성스럽게 보내보세요.

SEO도 구글이 어떻게 하면 우리 글을 더 잘 인덱싱 하고 좋아할 수 있을까 고민하면서 기계적으로 싸항 나갔습니다.

초기에 우리를 사줄 만한 고객들이 머무는 커뮤니티를 잘 이해하는 것이 중요합니다. 센드버드의 경우 스택쉐어, 해커뉴스 등이 있었고, 여기서 영업만 하지 말고 열심히 커뮤니티 활동을 하시길 추천드립니다.

지인 영업도 중요합니다. 지인의 네트워크를 아끼려고 하지 마시고, 사재를 탈탈 터는 마음으로 회사를 홍보하다 보면, 강매도 시켜보고, 솔직한 피드백도 받게 됩니다.

Sanghee Lee: 김동신 대표님 말씀에 첨언하자면, 각 활동에서 일정 효과를 보기 위한 최소한의 Threshold가 굉장히 높은 것 같습니다. 천개 보내면 3개 답장오고, 그 중 한개 데모하는 정도로요. 근데 이걸 정성스럽게 메일 쓰는데 “비효율적이다”라는 생각이 들면 멘탈관리가 어려워 져요.

또한, 사람 심리가 성과가 잘나오는 채널, 캠페인에 힘을 쏟게 되어 있는데 본인이 생각할 때 겉보기 숫자가 아니라 궁극적으로 우리 구매 고객이 될, 리텐션할 가능성이 없는 숫자라면 과감히 접어야 해요. 근데 창업자들, 초기 멤버들이 어쩌다 잘나오는 숫자에 매달리는 경향이 있기 때문에 이런경우 많은 시간을 낭비하게 되는 것 같습니다.

Question4. 글로벌 SaaS를 준비한다면 처음부터 타겟하는 국가로 나가서 시작하는 게 좋을까요 아니면 한국에서 어느 정도 검증을 한 뒤에 나가는 게 좋을까요? 이미 한국에서 만들어진 SaaS 제품이 있다고 가정했을 때, 글로벌 진출 시 어떤 부분을 고려해야 할까요?

John Kim: 제품이 가진 문화적 의존성이 이를 판단하는 하나의 변수가 될 수 있습니다. 한국의 노동법 주 52시간을 트래킹하는 솔루션이 있다면 이런 사업은 한국에서 시작해야 겠죠. 이 처럼 특정 문화의 로컬 레귤레이션에 의존성이 있는 사업도 있는 반면, 반대로 문화적 의존성이 적고, API와 같이 어느나라에서 만들던 기술적으로 뛰어나면 사용하는 제품도 존재하는 것 같습니다.

문화적 디펜던시가 적은 제품이라면 최대한 빨리 글로벌로 먼저 시작하는 것을 추천드립니다. 그 이유로 첫 번째는 해외에 선도사업자가 있다면, 언어 장벽이 저희를 보호해 주지 않기 때문에 저희의 기술제품이 경쟁에 휩쓸려 사라지는 것은 시간 문제라고 생각했습니다. 두번째는 UI, UX가 글로벌 시장에서 가장 큰 시장에 맞도록 로컬라이징을 최대한 빨리 하는 것이 필요했습니다.

마지막으로, 글로벌 시장에서 성공하기 위한 한국 창업자들의 플레이북이 점점 나오는 것 같습니다. 그 플레이북은 한국에서 원격으로 머리로 익혀서는 몸안에 내재화 하기 어려운 것이라고 생각합니다.

총 20개의 질문 중에서 첫 4개의 질문을 다뤘습니다. (피벗, 초기 팀, 초기 매출 및 성과, 미국 진출의 체크포인트). 다음주에 올리게 될 두번째 글에서는 ‘초기 해외 고객 발굴’, ‘해외와 한국의 팀을 균형있게 운영하는 노하우’, ‘본격적으로 PMF을 찾아가는 과정’, ‘PMF을 찾은 다음 영업 및 마케팅을 본격화’한 히스토리의 네 가지 질문에 답변을 드리도록 하겠습니다.